Ciudades planificadas: ciudades imaginadas, ciudades construidas

Escrit per Cristina Arribas - 24 de febrer de 2021

“Lo que le importa a mi Marco Polo es descubrir las razones secretas que han llevado a los hombres a vivir en las ciudades, razones que puedan valer más allá de todas las crisis”.

Las ciudades invisibles. Italo Calvino

La ciudad es una organización compleja que corresponde al ser civilizado y que lo diferencia espacialmente.

La ciudad contemporánea (en definitiva, la ciudad) vive siempre dos realidades: la visible, la arquitectónica, y la formal, la física, consecuencia de la (o de la no) planificación urbanística y la otra, invisible e intangible. Ambas conforman la ciudad real. Hablaré aquí, sobre todo, de la realidad más física, la construida, pero que pasa previamente por un antecedente de ciudad imaginada imprescindible y crucial (al menos, este sería el orden necesario): la ciudad planificada nace como dibujo, debate, análisis, cuestiones previas, como ciudad que, fruto de todo este tejido, es imaginada y proyectada.

La planificación de una ciudad o su ampliación puede ser consecuencia de muchas voluntades. Hay nuevas ciudades que amplían o descongestionan a otras, las hay residenciales, de concentración industrial, las hay tecnológicas o mixtas.

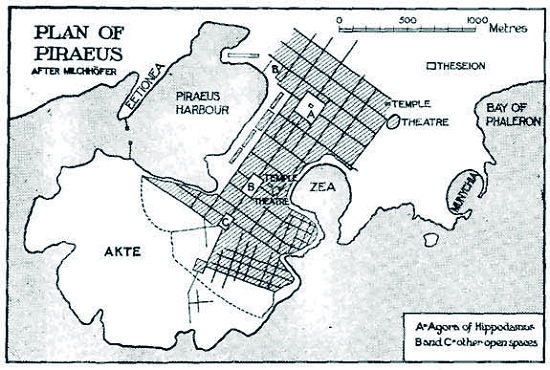

El Pireo se considera a menudo la primera ciudad planificada. Fue construida por Hipodamo de Mileto, a quien se contempla como el padre del planeamiento urbanístico y que dio nombre a los que llamamos «planes hipodámicos», o dicho de otro modo, el esquema de ciudad en retícula. A diferencia de Atenas, el Pireo sí era una ciudad planificada, y se constituyó como tal el 450 aC. Fue destruida posteriormente, pero algunas excavaciones arqueológicas señalan una estructura en retícula regular con calles de 5 o de 8 m de anchura.

En el Renacimiento se recuperaron las fuentes culturales grecolatinas, considerando al humano como centro y medida de todas las cosas. En palabras del arquitecto y urbanista Filarete: «quiso Dios que el hombre, hecho a su imagen y semejanza, participara en ser capaz de hacer algo a su semejanza mediante el intelecto que lo concibió».

Según este principio humanista, las ciudades debían ser fruto de la razón y no del azar, ordenadas y asequibles a sus habitantes. Bajo este propósito, la racionalidad, se diseñaron algunas ciudades ideales siguiendo patrones geométricos, aunque casi nunca se llegaron a construir de manera integral por el obstáculo que suponían los viejos recintos amurallados. Encontramos algunos ejemplos de representación de estas en la pintura del Quattrocento (Giorgio Martini, Piero della Francesca, etc.).

Las ciudades visibles

El catálogo de ciudades planificadas, ya sean de nueva planta o como crecimientos urbanos representativos, es demasiado extenso como para intentar hacer un resumen. Apuntaré algunos de los casos que he podido visitar y hablaré de algunos otros que encuentro representativos y destacables. No pretendo escribir un texto exhaustivo sobre el tema, sino más bien una muestra personal de casos, para dar pie a cierta reflexión en este interesantísimo ámbito.

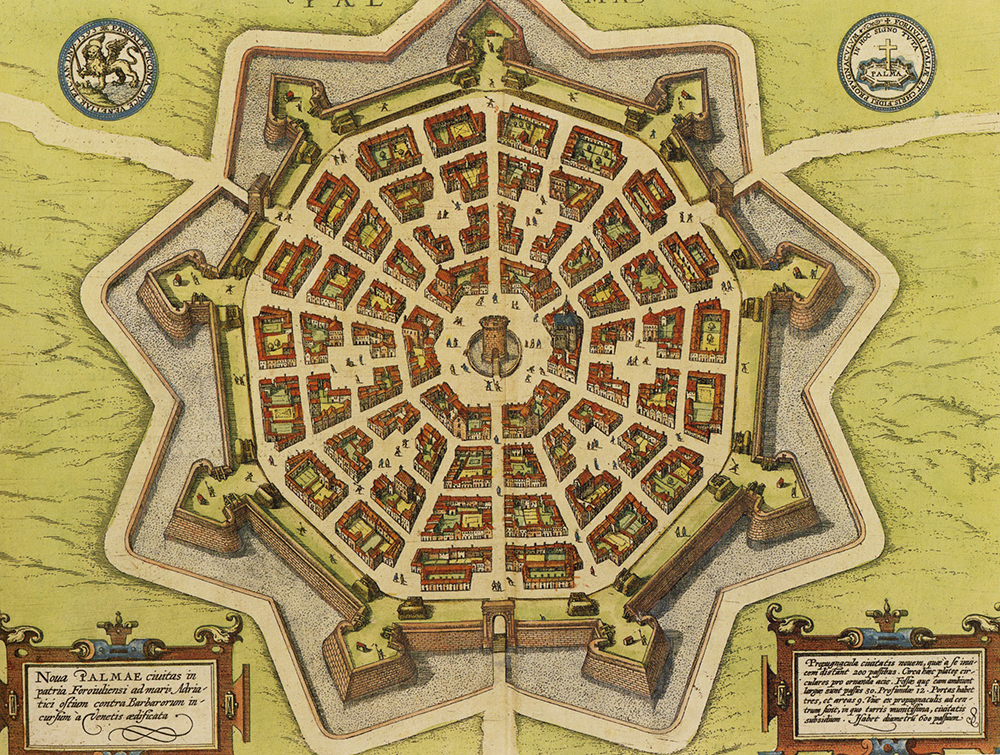

Una ciudad planificada que he podido conocer de cerca es Palmanova. Se encuentra de camino entre Venecia y Trieste, y se mantiene, como se puede comprobar en Google, fiel a su origen. Su trazado se atribuye a Vicenzo Scamozzi, y tiene como fecha de fundación el año 1593.

La vista aérea del conjunto demuestra que, a pesar de que la estructura original se ha desvirtuado en algunos aspectos a lo largo del tiempo, el conjunto es de una claridad y una potencia visual inusuales. Se trata de un conjunto geométrico, compacto, concentrado y sin la tan frecuente descomposición formal periférica en sus límites.

Se trata de una ciudad circular, o casi (eneágono regular), con primacía del centro, una plaza hexagonal, la plaza de Armas, sede del poder político y religioso, donde se situaba la torre de vigilancia, la catedral y el edificio del Gobierno. De esta plaza surgen 18 calles radiales que la unen con los límites periféricos de la ciudad. Una red de calles concéntricas atraviesan estas calles radiales y, en algunas de las intersecciones, se forman plazas secundarias.

Palmanova tiene 5.400 habitantes, y desde 1960 es monumento nacional y reciente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hay muchos ejemplos también de crecimiento urbano de la ciudad moderna, sobre todo en forma de ensanche, y manteniendo la idea de ciudad nueva. Las nuevas clases acomodadas y dominantes precisaban un modelo de ciudad claramente diferenciado de la ciudad antigua que reflejara un nuevo orden social y económico, traducido geométricamente en una cuadrícula. El ensanche, como forma de crecimiento, tiene precedentes históricos de nuevas ciudades con esta estructura como, por ejemplo, Buenos Aires o Santiago de Chile, entre otras.

Puertas de Palmanova

Gran Canal de Trieste en el ensanche Teresiano. Tipologías diversas en el barrio Teresiano de Trieste.

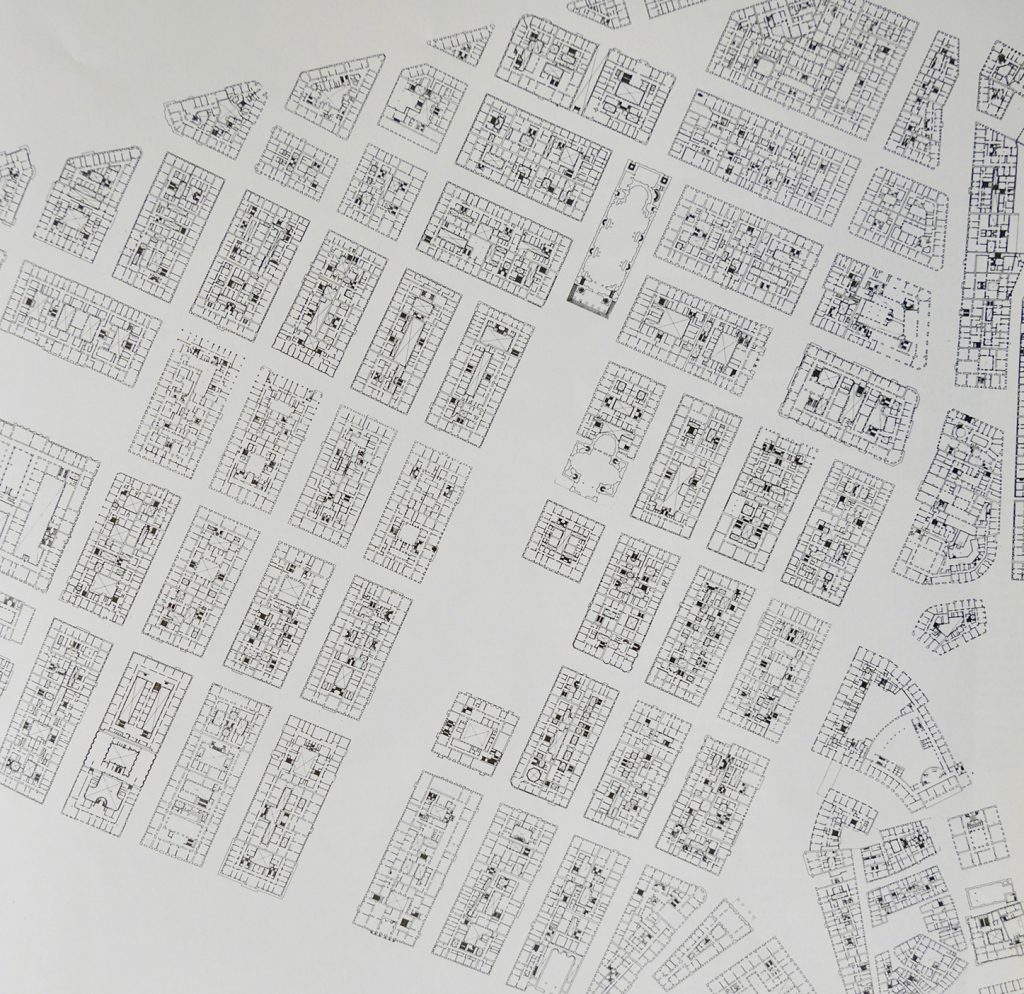

El ensanche Teresiano de Trieste es un ejemplo representativo de este tipo de crecimiento. Y quería hablar de Trieste porque no es una ciudad cualquiera. Trieste es una ciudad italiana, pero germánica, excéntrica y fronteriza. Híbrida. Ni latina ni centroeuropea, conservadora y cosmopolita: un territorio con referencias dispares y que no te deja indiferente. A pesar del caos conceptual e histórico que desprende, Trieste tiene una gran parte de la ciudad bien estructurada y fruto de la planificación: el ensanche Teresiano. Se construyó a mediados del siglo XVIII como voluntad de María Teresa de Austria. Se proyectó como desarrollo de la ciudad, que estaba en auge comercial por ser entonces el importantísimo puerto de Viena. Se trata de uno de los primeros planes reguladores urbanos modernos.

Se eligió la ortogonalidad como pauta, la calle como estructura y la isla como forma de agrupación. En este tipo de tejido, tanto el verde como el equipamiento debían integrarse o superponerse a él o ser independiente, ajeno al tejido residencial. Se trata, pues, de un fragmento de ciudad de geometría precisa y trazado ortogonal, una intervención unitaria.

Pero no solo la cuadrícula es el modelo de crecimiento de la ciudad cuando salta las murallas, sino que aparte de este esquema ortogonal también encontramos ejemplos radiocéntricos o lineales. El más común es el ortogonal y, en palabras de Cerdà: «un sistema tan acertado que ha podido servir durante siglos enteros, de tipo y modelo, incluso a aquellos que de más ilustrados y cultos se precian».

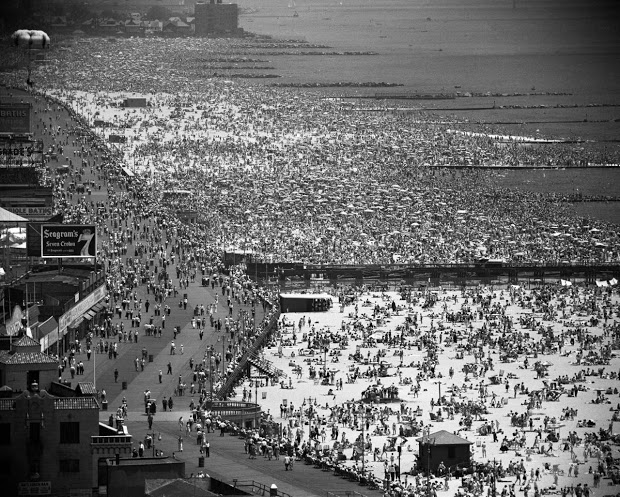

Una de sus más célebres aplicaciones se proyectó en 1811 sobre la isla de Manhattan, con 12 avenidas norte-sur y 155 calles este-oeste (después aumentadas a 242). Estas se cortan perpendicularmente formando islas rectangulares, estableciendo una numeración y sistema de coordenadas en el plano de la ciudad. El Plan original valoraba que los ángulos rectos eran los más económicos para edificar y los más cómodos para vivir. El Central Park no se proyectó hasta 1853, así como las avenidas Madison y Lexington. Los responsables de aquel mapa (conocido, como comentaba antes, como trazado hipodámico) acordaron que las calles estarían separadas entre sí unos 60 metros y las avenidas entre 150 y 275 metros. Hay que añadir que fue muy criticado entonces por el exceso de ortogonalidad.

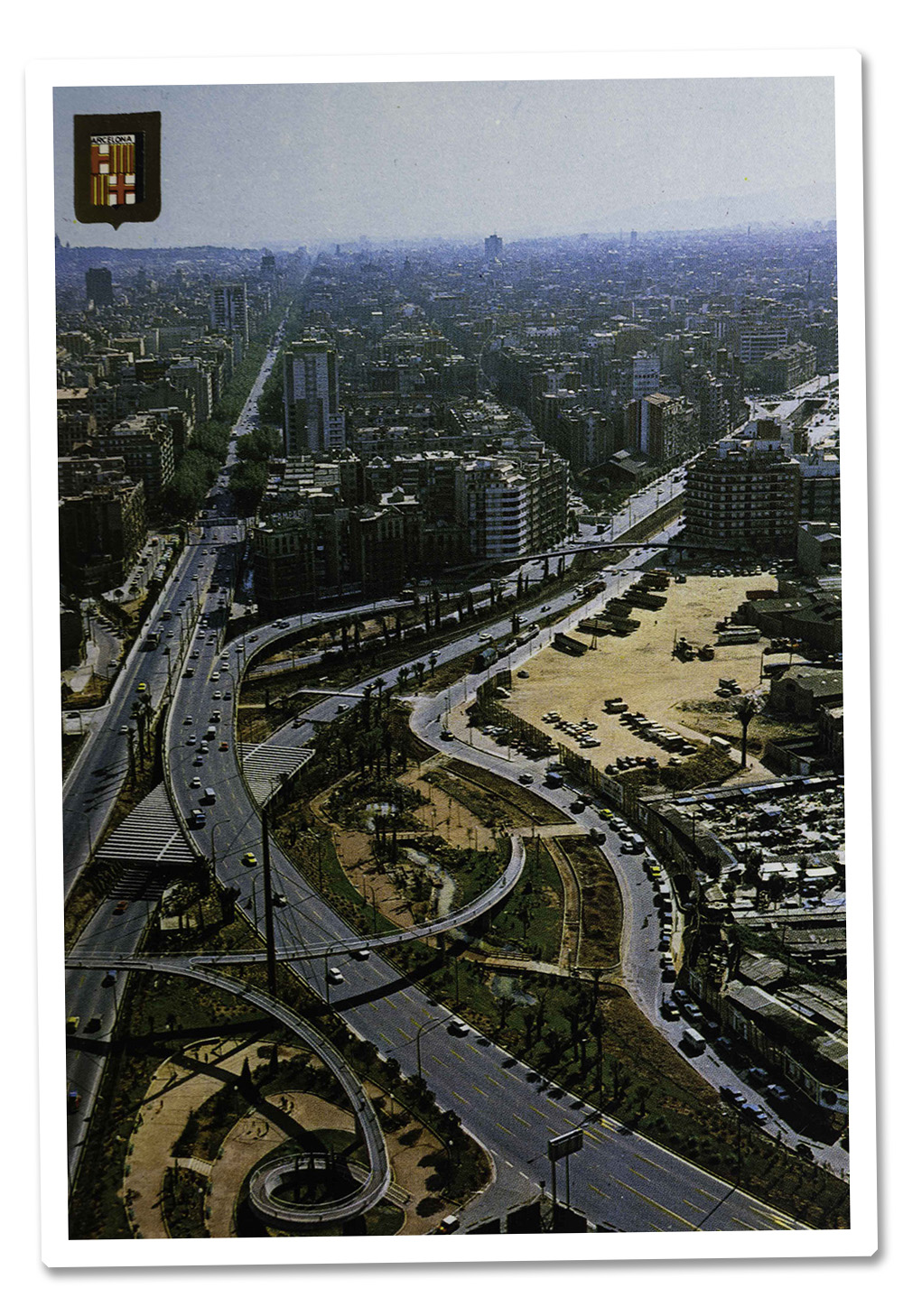

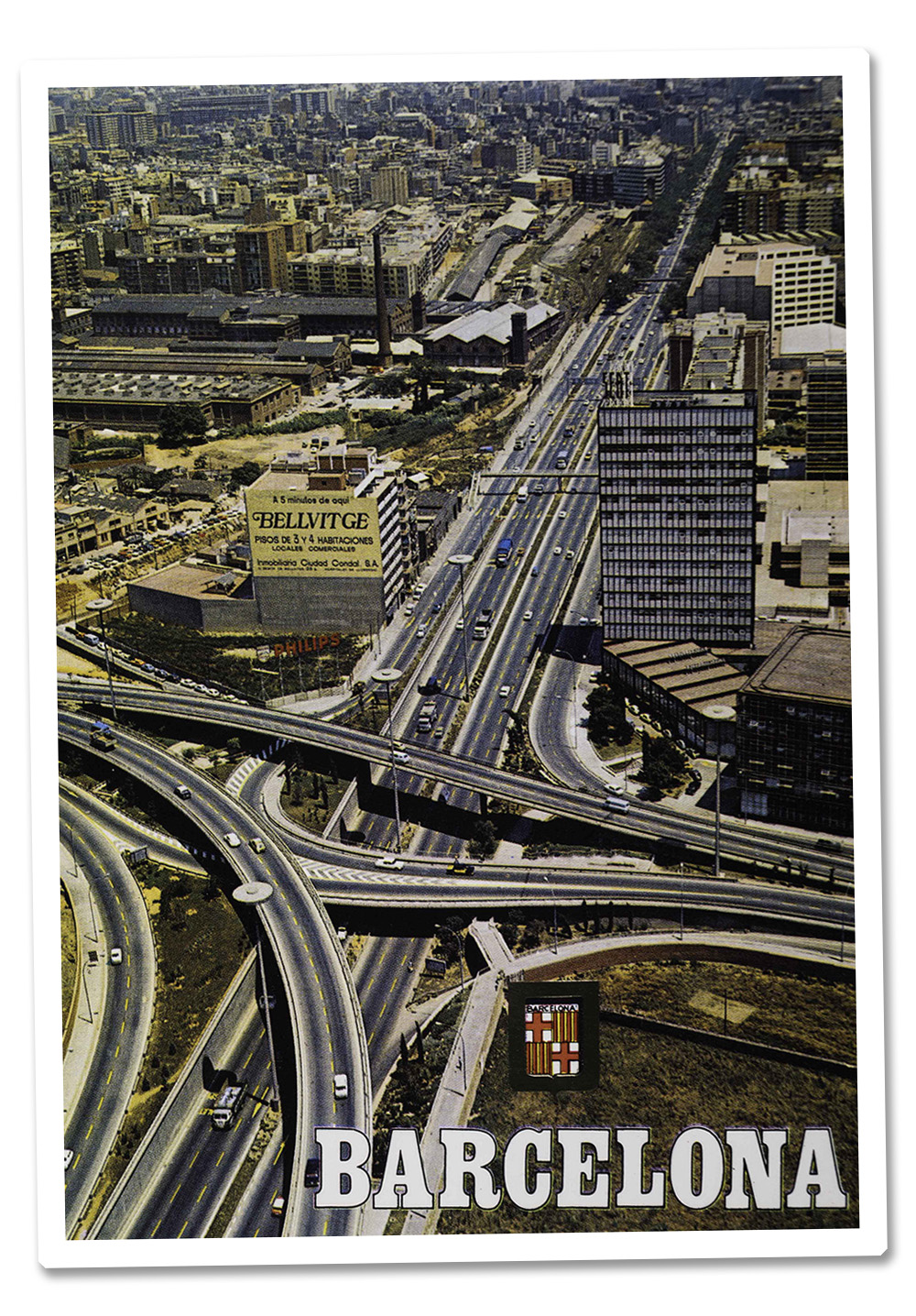

No hablaré del ensanche Cerdà, un plan aprobado en 1859 y que conocemos bien, que representó aquel diseño ortogonal de cuadrícula para el progreso de la ciudad y como modelo para tantas otras ciudades, convirtiéndose en paradigmático.

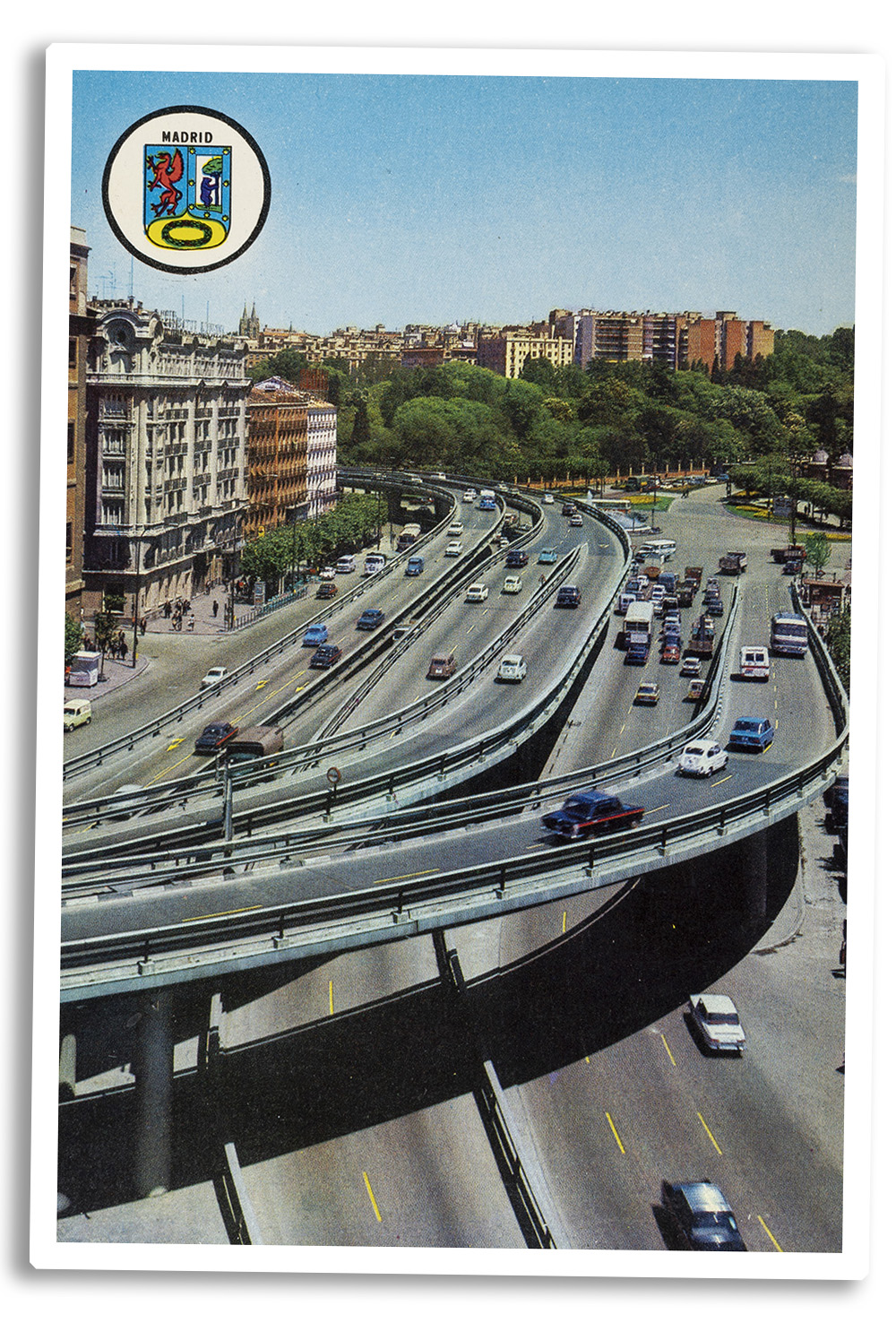

Hoy también se podría considerar, y es un momento muy adecuado para hacerlo, un modelo de resiliencia urbana, para hacer frente a una situación de higiene necesaria de la ciudad entre murallas: una propuesta de ciudad nueva con espacios naturales y viviendas separados por calles amplias, donde corre el aire y todos tienen luz natural. Era algo revolucionario. Su aprobación marcó el camino a seguir en la expansión de otras ciudades como eran Madrid, San Sebastián, Bilbao, Valencia o León entre otras.

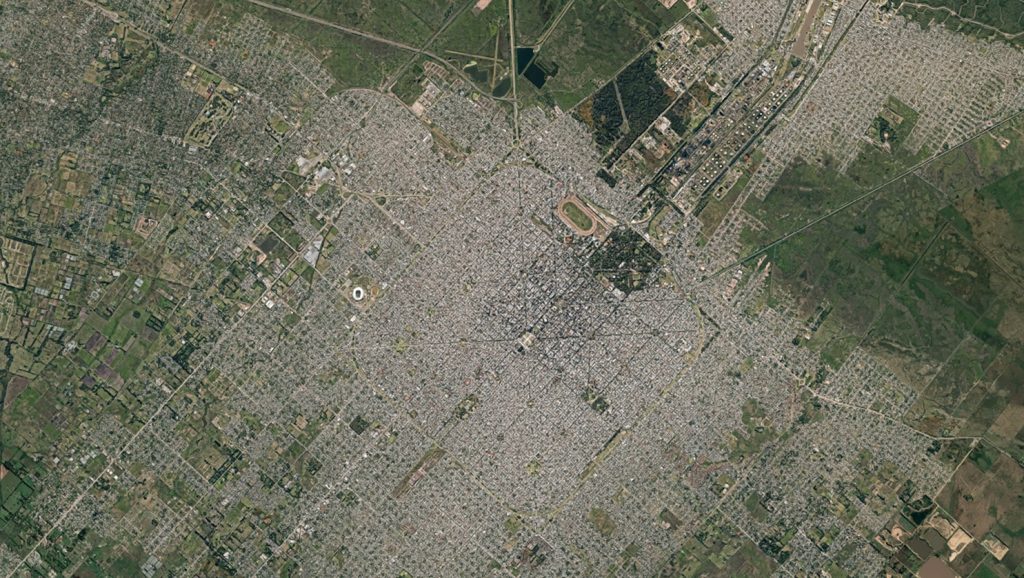

La Plata fue planificada y edificada específicamente para convertirse en la capital de la provincia de Buenos Aires, después de que esta fuera declarada capital federal de Argentina en 1880. Se conoce como «ciudad de las diagonales», por su característico patrón de cuadrícula cortado por varias avenidas diagonales. Estas avenidas forman rombos que, a su vez, tienen grandes círculos en sus vértices que son las plazas. Esta estricta cuadrícula con sus numerosas avenidas y diagonales ocupa alrededor de 25 km². La forma general original es la de un cuadrado de 38 ´ 38 cuadros y la convergencia de las dos diagonales más importantes, 73 y 74, que atraviesan la ciudad de este a oeste y de norte a sur, respectivamente, se produce en la plaza Moreno, la principal de la ciudad, en el centro de la cual se encuentra la Piedra Fundamental y los edificios fundacionales más importantes.

Sun City es parte del área metropolitana de Phoenix, Arizona, y no es exactamente una ciudad, pero en Sun City viven más de 37.000 personas. Fue pensada como un lugar de retiro para jubilados. El diseño de sus calles consta de cuatro grandes molinillos de círculos concéntricos, con cinco modelos diferentes de casas. Fue inaugurada con éxito abrumador del 1 de enero de 1960. Hay 5 tipologías diferentes de viviendas. En la ciudad hay un centro comercial, un centro recreativo y 8 campos de golf.

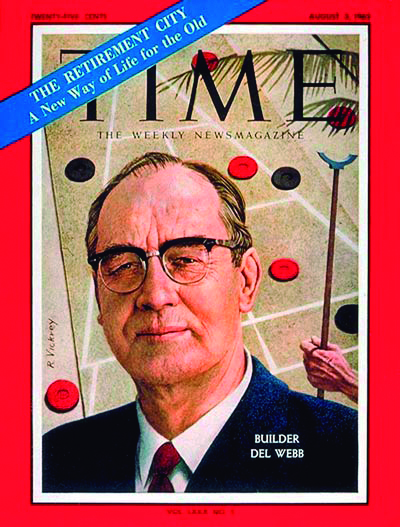

Portada de revista TIME del año 1962 con el constructor de Sun City.

Dell E. Webb fue el constructor inmobiliario, y la novedad y éxito del proyecto residencial le valieron una portada en la revista TIME en 1962. También le permitió, en los siguientes años, expandir su empresa y construir Sun City West a la finales de los años setenta, Sun City Grand a finales de los noventa, Sun City Anthem en 1999 y Sun City Festival en julio de 2006.

“El catálogo de las formas es interminable: mientras cada forma no haya encontrado su ciudad, nuevas ciudades seguirán naciendo. Donde las formas agotan sus variaciones y se deshacen, comienza el fin de las ciudades. En los últimos mapas del atlas se diluían retículas sin principio ni fin, ciudades con la forma de Los Ángeles, con la forma de Kyoto-Osaka, sin forma”.

Las ciudades invisibles. Italo Calvino

El 21 de abril de 1960 se fundó Brasilia como la nueva capital de los brasileños, ciudad que fue pensada como una utopía. En el siglo XIX, el señor José Bonifacio de Andrada e Silva se le ocurrió que aquella nueva capital debería tener por nombre «Brasilia». Pero no fue hasta el siglo XX que el expresidente Juscelino Kubitschek puso en marcha la obra urbanística.

Los que dieron inicio a la construcción de Brasilia, a finales de la década de 1950, fueron Lúcio Costa, como principal urbanista, y Oscar Niemeyer, principal arquitecto. Costa diseñó un plan urbanístico simulando un avión. Se trata de dos ejes, uno de este a oeste que simula el fuselaje, y otro curvo, de norte a sur, que simula las alas. Sobre la zona de las alas se construyeron los edificios residenciales; sobre el fuselaje, los edificios de gobierno federal. Destacan algunas arquitecturas como la catedral, obra del arquitecto Oscar Niemeyer. Consiste en una estructura hiperboloide de hormigón, y aparenta, con su techo de vidrio, que se levanta y abre hacia el cielo. La estructura hiperboloide en sí es el resultado de 16 columnas de hormigón idénticas, y representan dos manos moviéndose hacia el cielo. Es, sin duda, una de las construcciones más emblemáticas de Brasilia. También el Congreso Nacional de Brasil y el Palacio de la Alvorada son otras de las piezas imprescindibles y del mismo autor, Oscar Niemeyer. Brasilia actualmente alberga a cerca de 600.000 personas. Pero en los barrios periféricos viven alrededor de 1.400.000 ciudadanos, y en ellos se concentra, desde hace unos años, los mismos problemas de desorden y descontrol de las megalópolis latinoamericanas. ¿Qué queda de aquel plan utópico?

La localidad danesa de Brondby Haveby, a las afueras de Copenhague, se conforma de conjuntos inmobiliarios circulares con huertos que permiten a sus habitantes consumir productos generados en su ciudad. Se trata de dos coronas de 40 y 120 metros respectivamente, del interior al exterior.

Cada casa tiene un patio delantero común que permite la vida social y un parking en la corona central. Casas de veraneo que proporcionan a los habitantes de las zonas urbanas la oportunidad de vivir fuera de la ciudad, les permiten mantener pequeñas cosechas como pasatiempo vacacional. En la actualidad hay 24 círculos con más de una docena de casas, una planificación que permite escaparse de la ciudades y disfrutar del entorno rural.

“En la mayoría de los casos, los grupos de sociabilidad surgen con independencia de las intenciones del planificador”.

Construir y habitar, Richard Sennet

Ciudades planificadas versus ciudades habitadas

La descongestión para contrarrestar la densidad de las grandes metrópolis modernas es uno de los varios motivos de creación de nuevas ciudades. En esta línea, encontramos ciudades jardín, new towns británicas y estadounidenses, ciudades satélite, como algunas escandinavas, japonesas o soviéticas, y las villes nouvelles francesas.

Fotograma “La forma de la ciudad” (1975). Éric Rohmer

La Filmoteca de Cataluña programó recientemente un ciclo dedicado al director francés Éric Rohmer. Entre las películas proyectadas había una serie documental que dirigió para la televisión francesa en 1975, con el título de Villes nouvelles, y conformada por 4 capítulos:

La serie se inicia con «L’enfance d’une ville», donde Rohmer, mediante el desarrollo de Cergy·Pontoise, examina el problema de las ciudades de nueva creación y se plantea, entre otras cuestiones, si es posible acabar con el crecimiento anárquico de los suburbios parisinos o qué pasa con las condiciones de vida de sus habitantes. Es un buen informe sobre el equipo de planificación de Cergy-Pontoise, y una buena oportunidad para hacer balance de la creación de nuevas ciudades y de las dificultades con que se encuentra la definición de la nueva ciudad: expropiaciones, problemas de seguridad. Se repasa el Plan de la futura ciudad. Se muestran vistas en la ciudad nueva y el casco antiguo, la prefectura, la escuela, tiendas, oficinas, la torre azul con viviendas redondas, el centro comercial y la propuesta planteada por Ricardo Bofill.

El segundo capítulo, «La diversité du paysage urbain», cuestiona el desarrollo arquitectónico de la ciudad de nueva creación Cergy·Pontoise. Con el testimonio de integrantes de AREA (Taller de Investigación y Estudios de Planificación), entrevistados por Jean-Paul Pigeat y Éric Rohmer. Para Philippe Boudon, la escala en que diseñan los arquitectos está muy lejos de la escala en la que los residentes perciben los edificios. Y eso se nota mucho en los dibujos arquitectónicos. La primera ciudad nueva, La ville de Richelieu, a la que ha dedicado un libro, ya está marcada por una economía de diseño y producción que produce un efecto de repetición. Los arquitectos contemporáneos utilizan demasiado a menudo un argumento estético, el del ritmo, para justificar la monotonía que soportamos hoy. Philippe Boudon también dedicó una obra al conjunto de casas construidas en Pessac por Le Corbusier en 1925, a petición de un fabricante de azúcar para sus trabajadores. Encontramos los elementos habituales del arquitecto. Hay una taylorización, racionalidad del lugar para la identidad de los elementos. Esperaba obtener variedad combinando elementos idénticos de maneras diferentes. En cuarenta años, los habitantes han modificado el proyecto del arquitecto del orden: ¿masacre o apropiación?

El capítulo siguiente, «La forme de la ville», describe con fotografías, secuencias filmadas y maquetas dos proyectos de la AUA (Taller de Urbanism y Arquitectura): el que se llevó a cabo en el barrio del Arlequin de la nueva ciudad Grenoble y el que obtuvo el segundo premio en el concurso de planificación urbana de la nueva ciudad de Evry I.

Llamado así en referencia a sus fachadas de colores, destinadas a atenuar su aspecto monumental, adopta la forma de una «urbatectura» de casi un kilómetro y medio de longitud. Reúne viviendas e instalaciones servidas por una calle que corre bajo los edificios: la galería. Recibió el sello Remarkable Contemporary Architecture en 2003. Construido más tarde (1975), el distrito II, llamado Les Baladins, está organizado alrededor de una losa y parcialmente servido a este nivel por una galería. Estos dos distritos están unidos por el gran parque Jean Verlhac, de 15 hectáreas, que debemos a Michel Corajoud, al límite y en el centro del cual se construyen equipamientos públicos. Por otro lado, junto a la calle se agrupan las funciones de servicio (acceso para coches y transporte público) y el estacionamiento residencial (en la superficie y en cuatro imponentes aparcamientos en silos).

El Taller de Urbanismo y Arquitectura (AUA) reúne a los arquitectos G. Loiseau, J. Tribel, H. Ciriani, B. Huidobro, J.-F. Parent y el diseñador de paisajes M. Corajoud.

El último episodio, Hábitat, por encargo, muestra cómo los nuevos propietarios de las viviendas diseñan sus apartamentos. Los compradores reciben un espacio vacío y distribuyen el espacio y las habitaciones según su voluntad. Rohmer muestra la experiencia de una pareja en la nueva ciudad de Le Vaudreuil, cerca de Rouen. Su misión es dar forma a la vivienda en tres fases: primero, cada uno de ellos prepara una maqueta; después, consensúan y construyen un único modelo y, finalmente, se ponen a trabajar con los arquitectos a gran escala.

“El desorden es un orden que no podemos ver. El orden del Strip es complejo, no es rígido ni fácil como en los proyectos de renovación urbana o de «diseño total». No es un orden dominado por el experto y fácil para el ojo. Hay una gran variedad de órdenes cambiantes y yuxtapuestos”.

Henri B. Aprendiendo de Las Vegas

Aprendiendo de las ciudades

Hoy, más que nunca, la ciudad se nutre de las artes para recuperar el sentido y obviar sus carencias. La ciudad actual, fragmentada e ilegible, tiene especial necesidad de ser restituida e interpretada en términos «aéreamente» artísticos, sin ser juzgada ni amonestada, sin diagnóstico ni crítica.

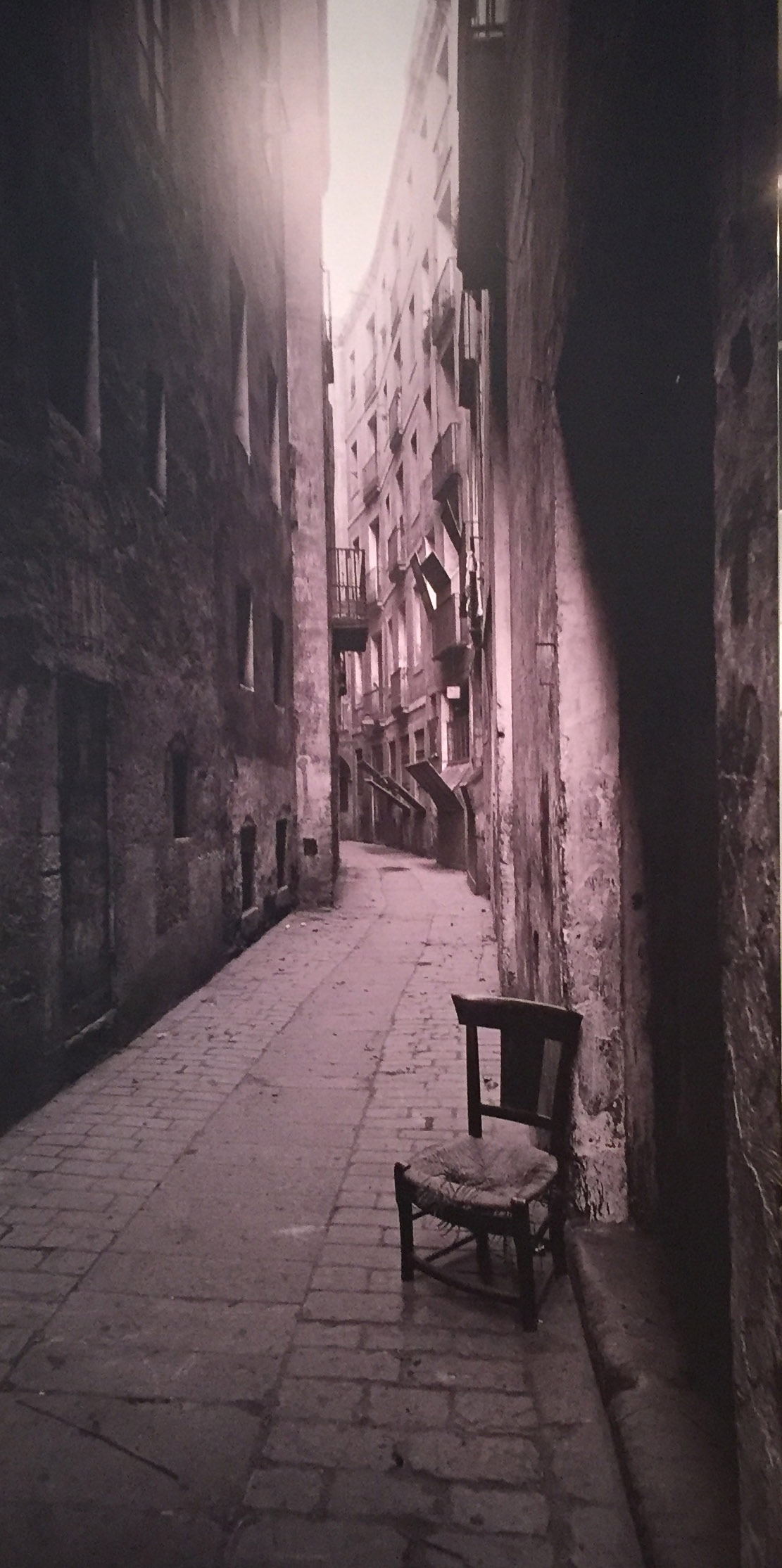

La herencia literaria de la geografía se remonta una vez más a los griegos, haciendo referencias a la filosofía y la mitología, así como a la literatura. Las ciudades imaginadas o documentadas en la literatura es infinita, como la pintura, la fotografía, el teatro, el cine… París, Texas, Casablanca, Roma, città aperta, New York, New York, El cielo sobre Berlín, Muerte en Venecia, Vicky, Cristina, Barcelona… el cine está lleno de poética urbana.

En plena era de urbanización global y masiva, con problemas sociales, económicos y ecológicos, hay que buscar modelos de ciudades viables, humanas y coherentes con la realidad actual de nuestro planeta. Hay también que analizar y recordar por qué nace la ciudad y cuál es su esencia. ¿Hacia dónde van las ciudades? ¿Hemos aprendido algo de hacia dónde no deberían ir?

“Desde la alta balaustrada del palacio el Gran Kan mira crecer el imperio. […] el avance de los regimientos encontraba comarcas semidesiertas, miserables aldeas de cabañas, humedales donde se daba mal el arroz, poblaciones reducidas, ríos secos, cañas. «Es hora de que mi imperio, ya demasiado crecido hacia fuera», pensaba el Kan, «empiece a crecer hacia dentro» […] «Su propio peso es lo que está aplastando al imperio», piensa Kublai, y en sus sueños aparecen ciudades ligeras como estrellas “

Las ciudades invisibles. Italo Calvino

ITZIAR GONZÁLEZ, (Barcelona, 1967), arquitecta, urbanista y activista, opina sobre la ciudad

¿Cómo definirías tú LA CIUDAD?

Como un organismo vivo, artificial y mutante, que tiene como vocación proveer de entorno social a los seres humanos.

¿Cuáles dirías que son los cambios esenciales que ha experimentado la «fundación» de ciudades desde la antigüedad hasta hoy?

La progresiva mercantilización e industrialización de los hábitats ha hecho que las fundaciones de ciudades se desconectaran de su interacción respetuosa con el territorio y los núcleos del entorno. No se han «fundado ciudades» propiamente. No ha habido una «comunidad» que lo hiciera. Lo han hecho los poderes económicos y políticos que ven en la ciudad un medio de exclusión y sometimiento y no un lugar de acogida y libertad.

¿Cuáles serían para ti las «virtudes» (o cómo definirías) la ciudad ideal?

Una ciudad libre de los poderes económicos e institucionales, y donde el hecho simple de vivir te garantiza justicia, cultura, dignidad y comunidad. Una ciudad fruto de la cooperación del conjunto de sus agentes y siempre abierta al recién llegado. Una ciudad con capacidad de autorregulación y con rebosadero a través del cual se puedan invitar a marchar a los que solo buscan hacer negocio extractivo y poco les importa el bien general.

JAIME TORRES

(Barcelona, 1977), arquitecto y urbanista con experiencia profesional en Cataluña, Suecia, Libia y Arabia Saudí, opina sobre la ciudad

¿Quiénes conformáis el equipo en la planificación de una nueva ciudad en Arabia?

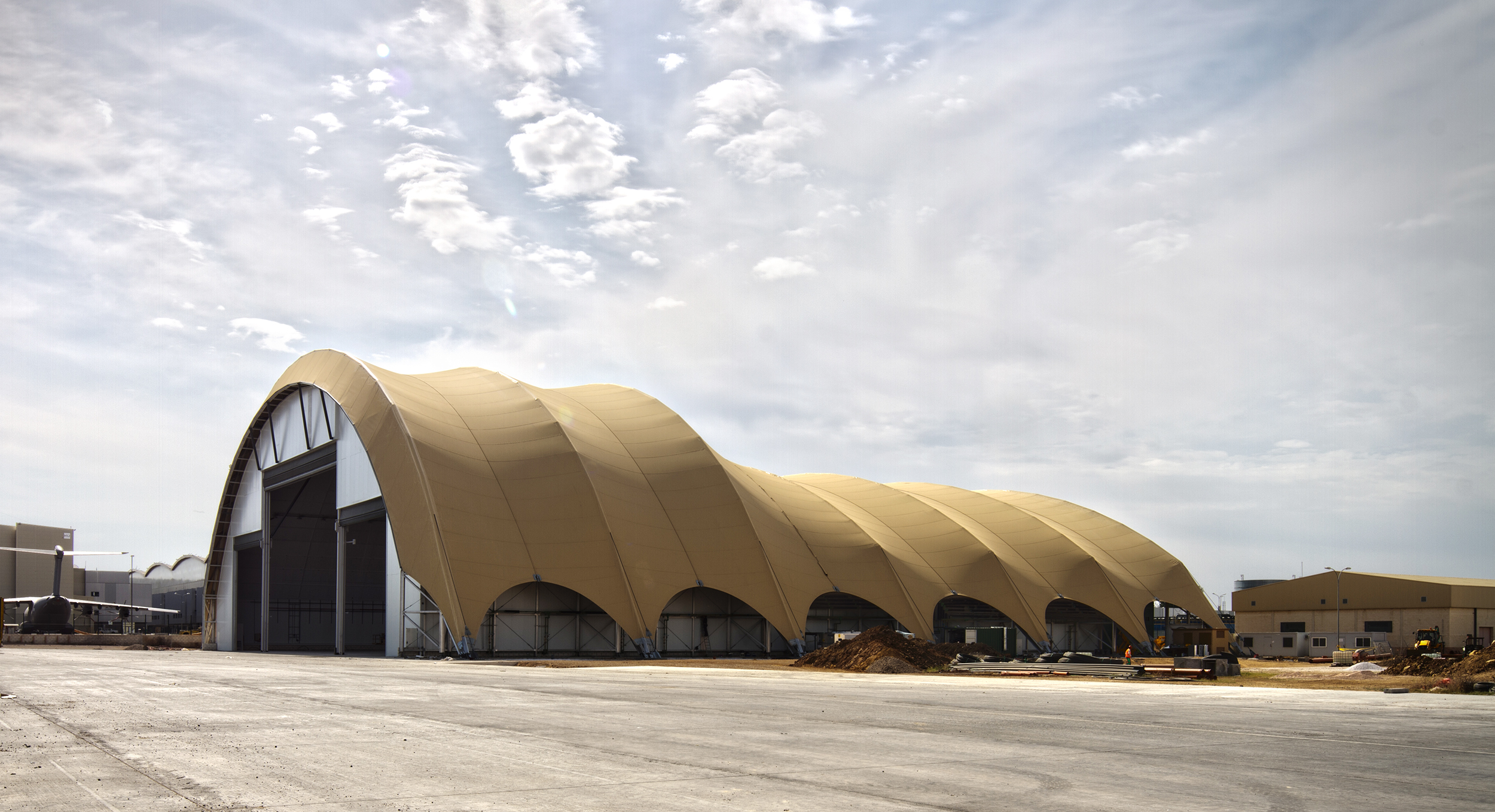

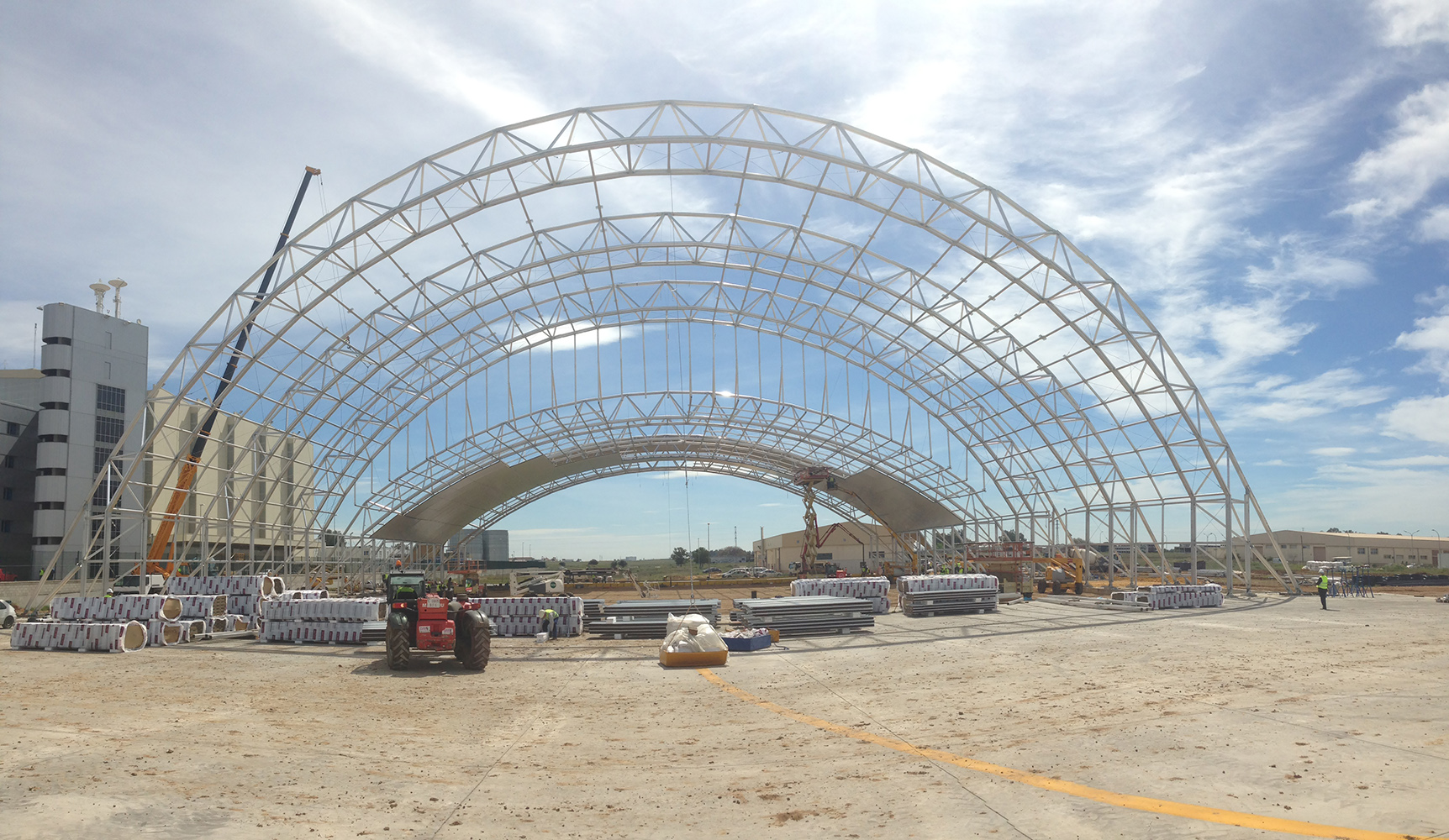

El gobierno financia los proyectos mediante consultorías privadas, el public-private partnership. El equipo de diseño privado tiene equipos de planeamiento, infraestructura y paisajismo. Otras consultorías participan especializadas en temas como hidrología, geología y topografía, y depende de los casos se incorporan estudios de tráfico, arqueología, sostenibilidad, etc. La oficina de dirección de proyecto (PMO) es una consultoría instalada dentro de la Administración, con un pequeño porcentaje de personal público local que supervisa el resultado según la dirección del cliente, la Administración. Esto sería todo para los proyectos de vivienda asequible. Pero para los proyectos de nuevas ciudades, NEOM, Red Sea Project, Amala, con la visión 2030 de independizarse de los ingresos del petróleo, aparecen consultorías para estrategias de desarrollo, gestión de imagen y posicionamiento internacional, ya que tienen un enorme espíritu competitivo internacional.

¿Qué diferencias destacarías del territorio árabe respecto del nuestro?

Primeramente, destaca la gran extensión del territorio y la baja densidad de los pueblos y ciudades. Después, las ayudas económicas del Gobierno llegan a más población, a pesar de que no tienen salarios generalizados como en otros países árabes del Golfo. Y un tema crucial para el territorio es la enorme fragilidad del paisaje, de los acuíferos, del ecosistema, la arqueología y el impacto visual de las intervenciones de infraestructura. Por último, añadir la actitud local hacia el propio territorio como baldío y sin interés, pero que la realidad muestra que tiene unos valores únicos que hay que proteger y que ellos mismos están empezando a descubrirlo ahora.

¿Qué se espera y quién impulsa las nuevas ciudades en las que trabajas?

Los proyectos de vivienda asequible son una necesidad por la urgente falta de viviendas. Los proyectos del plan 2030 se impulsan por la urgencia del Gobierno para enderezar la economía, cerrar el capítulo oscuro del pasado y abrir el país al mundo. Inversión mayoritariamente pública que, poco a poco, genera un cambio en la mentalidad local que va desde la incredulidad de que el país puede tener ningún interés para los visitantes, fuera del turismo religioso, hasta la incredulidad de implementar las tecnologías más avanzadas que el dinero puede proveer. Todo ello soportado con las grandes consultorías mundiales y despachos de arquitectura internacionales, felices de colaborar por cuotas disparadas. Los proyectos avanzan y pronto competirán internacionalmente en los sectores del turismo y la investigación.

JOSEP BOHIGAS (Barcelona, 1967), arquitecto y director de la Agencia de Planificación Estratégica de Barcelona Regional

¿Cuáles son tus modelos ideales de planificación urbana, planificación de nuevas ciudades, pero también en crecimiento urbano a gran escala?

Primero, debo decir que, en entornos como los nuestros, no estamos pensando en procesos de planificación de nuevas ciudades ni de crecimientos a gran escala. Nuestro gran reto gira alrededor de la idea de rehabi(li)tar la ciudad existente. De aprovechar las múltiples oportunidades que ya tienen, reciclando los tejidos y sus edificios, para mejorar las vidas de los ciudadanos. La ciudad del futuro es la que tenemos delante. No pretendemos hacer otras nuevas ni borrar las existentes, pero sí queremos adaptarlas urgentemente para mitigar los graves problemas ambientales y sociales que arrastran.

El modelo ideal de planificación urbana, debería poner en el centro a las personas, asegurando mayor justicia socioespacial, y alrededor de ella, desplegando las capas que las relacionan con el territorio. Primero, la propia piel —la salud—, después la vivienda, el barrio, la ciudad y, finalmente, la metrópolis y la ciudad global.

Podría citar ejemplos parciales de políticas que correspondan a estas intenciones, por ejemplo, en Viena, en temas de vivienda, que «solo» nos lleva cien años de ventaja de políticas de vivienda asequible. Y en temas de justicia socioespacial, diría que París ha generado últimamente muchas políticas de reconquista del espacio público, expulsado hasta un 40 % del vehículo privado, que permitirán mejorar los indicadores de calidad del aire y, en definitiva, mitigar las numerosas enfermedades y muertes derivadas de la contaminación

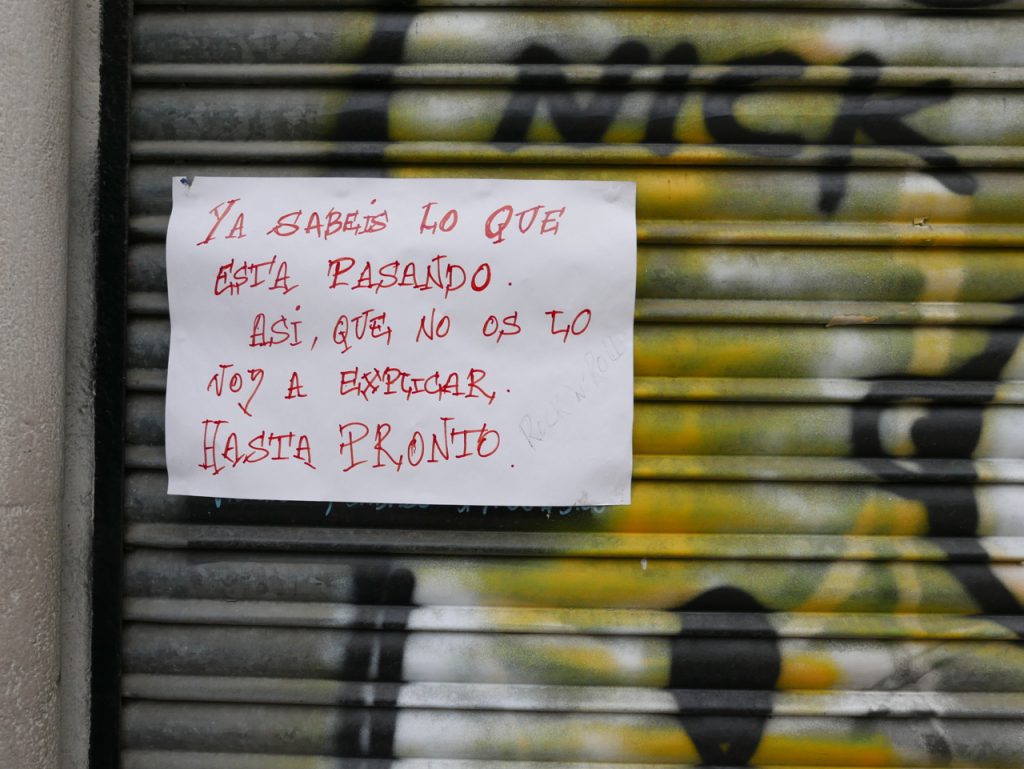

¿Crees que difiere del modelo (o se «desvirtúa») la ciudad planificada cuando es habitada y vivida?

Las ciudades las hacen las personas. En las definiciones clásicas de ciudad, la «urbe» es la ciudad física: las calles, las plazas, parques, edificios… Pero no hay que olvidar que la ciudad básicamente es la «civitas» –las personas-–. Si la ciudad planificada se desvirtúa y «estropea» cuando es habitada, es que no hemos planificado bien. Punto.

¿Hacia dónde va la planificación urbana?

Depende de dónde planificamos… no tiene nada que ver planificar una ciudad nueva en China que hacerlo en Barcelona o en Venecia. Pero si tuviera que responder de una manera genérica y sin demasiado margen de error, diría que la planificación, como casi todo en la vida, debe procurar mejorar las condiciones de vida de las personas como parte integral de los territorios. Planificar significa proyectar el futuro, y no habrá futuro si no somos capaces de vivir juntos y dejar un mundo mejor para las nuevas generaciones.